Yayoup

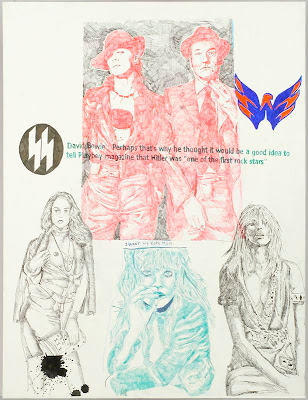

David Evrard : The Spirit of Ecstazy

David Evrard (Liège, 1970) est artiste, éditeur et écrivain. Il vit et travaille

à Bruxelles.David Evrard élabore une oeuvre globale en utilisant autant

de médiums qu’il en existe, télescopant en un jeu de collage divers éléments

hétéroclites sous forme d’images, d’installations ou de textes. Cet ensemble crée un univers en perpétuel renouvellement dans lequel certaines formes ou images sont récurrentes.

L’artiste s’approprie des objets appartenant à des champs extrêmement variés aussi bien de par leur symbolique que par leur signification première. Ces éléments prélevés ou ces images créées au gré de projets, lectures, résidences, rencontres... s’entrechoquent et se parasitent en une sorte

d’expérimentation et d’improvisation, utilisant accidents, variations ou altérations.

Protocole mouvant, à la fois programmé et intuitif qui permet à l’artiste de jouer avec les images et les histoires. Le réel est mis à l’épreuve et l’art aussi est bousculé en permanence car David Evrard met à plat toute forme de hiérarchie dans ses créations : chaque possibilité d’image est égale,

qu’il s’agisse d’un poster ou d’une aquarelle, d’un amoncellement d’images

punaisées au mur ou encore d’un simple bout de tôle récupéré par l'artiste.

David Evrard met en place des collaborations qui créent un brouillage dans son travail ; cette méthode de travail collective est au coeur de la pensée même de son oeuvre et en est en quelque sorte une extension. Ce sont bien les stéréotypes, les

catégories et autres définitions artistiques, sociales ou culturelles que David Evrard attaque et réduit en poussière, qu'il tourne en dérision non sans gravité, qu'il fait basculer dans

l’absurde avec humour. Yann Perol

© David Evrard, Eazy,Collage, paint on paper (peinture sur papier), 65x50 cm, 2012

Luigi & luca Private Album

L&L est un duo de photographes qui débute son activité en 2007. Ils sont eux-mêmes l’objet de leurs prises de vues en un mélange subtil de mises en scènes et de journal intime. Va-et-vient entre fiction et réalisme, entre classicisme et images crues donnant naissance à un univers qui mêle attraction et provocation. Les photographies de Luigi et Luca font état de leur fascination pour les images de la mode et pour les références de l’histoire de l’art devenues icônes. L&L se créent en personnages désirants et désirés, ils se dédoublent à l’envi pour incarner leurs fantasmes, ils jouent ainsi avec eux-mêmes et avec les codes de représentations.

Eros mais aussi Thanatos avec des scènes de contraintes proches de la torture, les scénarios de ce duo d’artistes oscillent constamment entre glamour et trash. De Saint Sébastien aux images plus abruptes de golden shower, ils mettent en évidence cette frontière mobile entre oeuvre et journal intime réaffirmant l’éclatement de l’opposition public et privé.

L&L, Private album, desert derie, photographie 2010 courtesy Luigi & Luca

Entre « autofiction » et « documentarisme sexuel » dont fait état Dominique Baqué, dans son ouvrage intitulé Mauvais genre(s), érotisme, pornographie, art contemporain, (Paris, Editions du Regard, 2002), L & L mettent en place des passerelles entre différents univers mais aussi différentes époques en une sorte de machine érotisante. Leurs fantasmes sont mis en forme au cours de leurs nombreux voyages comme autant de possibilités d’expérimentation, leurs photographies sont en quelque sorte la retranscription d’un nomadisme érotique. Des décalages opèrent par l’impossibilité de circonscrire leur œuvre à un seul champ artistique mais également par ce jeu du double provoqué par leur étonnante ressemblance, jeu mis en œuvre pour nous perdre et attiser notre curiosité et notre fascination, pour reprendre les mots de Max Pella : « Ils jouent avec leur ressemblance dans la mise en scène dramatique d’une gémellité incestueuse ».

L&L, Private album, desert derie, photographie 2010 courtesy Luigi & Luca

1 Dominique Baqué, La photographie plasticienne, Paris, Editions du regard, 1998, p. 151

texte rédigé pour la revue CinQuante CinQ

Yann Perol

Luigi & Luca : Site internet Blog

Gwenaël Billaud « flash glam trash » *

« Imposer au spectateur divers modes de présence de la mort, organiser en quelque sorte, nos rencontres avec la mort à venir : telle est sans doute l’une des fonctions de l’art » **

Raconteur d’histoire pluridisciplinaire, sa narration s’articule autour d’obsessions : film d’horreur, musique ringarde, série b, violence et hémoglobine… L’artificiel, le superficiel, le culte de l’apparence sont en ligne de mire dans un esprit pop/punk glam : la branchitude et ses codes sont détournés. Gwenaël Billaud travaille par amalgame, compilation. Une navette opère un va-et-vient de la mort à la vie : les tueurs en série (qui ôtent la vie), les condamnés à mort (qui sont dans l’attente d’une mort programmée) et les morts vivants et autres zombies (qui quant à eux « jouent les prolongations »[1]).

L’œuvre de Gwenaël Billaud met en place un mécanisme d’attraction et de répulsion car il fait la démonstration de la création du mythe : les grands criminels sont traités en Dieux démoniaques par les journalistes, policiers et romanciers comme le précise Denis Duclos[2]. Il y ajoute des icônes de la mode et de la musique telles que David Bowie ou Kate Moss en un maelström de références créant une fiction infâme et informe, une sorte de « mise en scène des plaisirs horribles »[3].

Il érotise ainsi la mort, mais « le cadavre est le comble de l’abjection, il est la mort infestant la vie »[4]. Ce qui est abject est : « ce qui perturbe une identité, un système, un ordre »[5], c’est sur ce point que s’articule l’ensemble du travail de Gwenaël Billaud tant en peinture, installation que performance.

Le jeu est là aussi dans cette compilation d’images, un jeu avec l’obscène qui a peut-être pour but de mettre à distance l’inéluctable : « pour l’apprivoiser nous le manipulons sous la forme du jeu, un jeu d’aller et retour (…) avec la mort (…) nous la rapprochons, puis nous la rejetons à notre gré. Nous sommes pour un instant maître par ce jeu d’images de celle qui, à la fin, gagne toujours »[6].

De cette confrontation, nous ne sortons pas indemnes. Gwenaël Billaud pointe du doigt « une société captivée par le criminel »[7] et les monstres qu’il met en scène nous renvoient à nous-mêmes : « Parce qu’il est surface d’inscription, le monstre montre, mais il montre en renvoyant après avoir opéré une altération »[8]. Gwenaël Billaud crée en quelque sorte des contes de fées dans lesquels le loup a été remplacé par le tueur implacable.

La fonction initiatique du conte est ici remise en question.

Yann Perol, octobre 2009

[1] Paul Ardenne, L’image corps, Paris, éditions du regard, 2001, p.403

[2] Denis Duclos , Le complexe du loup-garou – la fascination de la violence dans la culture américaine, Paris, La Découverte, 2005, p.39

[3] Denis Duclos, op. cit., p.22

[4] Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Essai sur l’abjection, Paris, Points, 1983, p.11

[5] ibid. p.12

[6] Corinne Maier, L’obscène - la mort à l’œuvre, La Versanne, Encre marine, 2004, p.27

[7] Denis Duclos, Le complexe du loup-garou - La fascination de la violence dans la culture américaine, Paris, La Découverte, 2005 p.15

[8] Roger Dadoun, King kong, du monstre comme dé-monstration, Paris, éditions Séguier, 1999, p.57

Robert Gligorov

Le travail de Robert Gligorov, souvent cynique, est une critique acerbe de notre société.

L'allégorie de la mort y est omniprésente, représentée soit directement sous forme de tête de mort ou de pistolet, soit incarnée dans des objets qui peuvent sembler anodins, mais qui prennent un sens dramatique au regard de l'actualité.

Le parfum de scandale, subtile et insidieux, qui émane des images de Robert Gligorov, est jubilatoire. Ses photos ont la puissance d’impact des images commerciales, et l’anticonformisme propre à l’univers de la performance. Elles s’insinuent dans l’esprit du spectateur sous les traits lisses et esthétiques des images de la société de consommation, pour s’y révéler détonantes.

Il explore les positionnements politiques et sociaux de la société actuelle ainsi que la sexualité et l’identité, utilisant notamment des combinaisons inattendues d’humain, de végétal et d’animal. Son imagination est peuplée d’une faune bizarre et excentrique, qui prend vie sous forme d’autoportraits arborants métamorphoses, mutations transgéniques et hybridations fantastiques.

Son corps, multiple, protéiforme, est un outil auquel il fait subir des expériences extrêmes. Il clone et juxtapose des matières organiques créant des avatars inspirés des manipulations génétiques. Avec une subjectivité très contemporaine, le corps est reconsidéré, et s’inscrit dans l’ère du post-humain.

Les œuvres de Robert Gligorov sont très liées à la mort : ainsi se voit jouer un simulacre de l’enterrement de Bob Dylan ; s’offre à notre regard une botte ensanglantée sortie d’un film d’horreur; ou encore une croix en forme de svastika composée de pistolet.

C’est de manière irrévérencieuse que Robert Gligorov passe en revue notre univers pour proposer avec force un questionnement de la surcharge d’images qui nous entourent, une dénonciation de la saturation visuelle et des codes qui régissent les images.

Yann Perol

Dinos &Jake Chapman

Les frères Chapman : le clone raté

Jake & Dinos Chapman, Bring me the head of, mixed media, 1995, courtesy Chapman brothers

Jake & Dinos Chapman, Bring me the head of, mixed media, 1995, courtesy Chapman brothers

Dinos et Jake Chapman sont deux artistes anglais nés dans les années 1960, ils font leur apparition sur la scène internationale de l’art au milieu des années 80 avec des œuvres à mi-chemin entre la sculpture et les installations. Ils développent dans leur travail une problématique particulière et violente lié au corps. Les poupées ou mannequins qu’ils fabriquent en résine et fibre de verre présentent, grandeur nature, des créatures monstrueuses

qui sembles sorties tout droit d’un laboratoire du professeur Frankenstein. Des enfants mutants, accolés comme des siamois qui s’ébattent dans des scènes d’orgies. Comme une prolifération, les figures d’enfants fusionnent en un magma informe de morceaux de corps dotés de membres et d’organes sexuels sans aucune cohérence, comme par

contamination. Doubles têtes, doubles jambes, bras innombrables et organes sexuels masculins ou féminins qui composent les visages de ces enfants, voilà les figures « innommables »[1] et horribles que nous proposent Dinos et Jake Chapman. En opposition à l’être « normal », en référence aux monstres bicéphale qui jalonnent l’histoire de la tératologie, les frères Chapman proposent leurs clones. Leurs œuvres réveillent en chaque spectateur les angoisses que provoque l’évocation des perversions sexuelles et la violence.

courtesy chapman brothers

Les frères Chapman proposent des clones, mais ceux-ci seraient plutôt des échecs. Le clone est la manifestation du double par voie génétique ; pour Jean Baudrillard[2] il représente l'abolition de toute altérité et de tout imaginaire car à partir d'un élément on peut reproduire la totalité. « Toute l'information est contenue en chacune des parties et ainsi la totalité perd son sens, c'est aussi la fin du corps »[3]. Le corps est alors envisagé comme un stock d'informations ou chaque cellule devient une prothèse embryonnaire. C'est la formule génétique inscrite en chaque cellule qui permet de dupliquer l'individu de façon mécanique. « Le clonage est donc le dernier stade de l'histoire de la modélisation du corps, celui où, réduit à sa formule abstraite et génétique, l'individu est voué à la démultiplication sérielle »[4]. Mais avant tout, le clone permet, en se passant de « l’autre », d’aller du même au même ; les créatures des Chapman présentent des altérations de ce processus, en voulant dupliquer les corps, ils ont fusionné.

Dominique Baqué caractérise les créations des frères Chapman de « créatures barbares et inhumaines, au terrifiant carrefour de la manipulation génétique et des ratés de la nature »[5].

Les mannequins proposés par ces artistes traduisent l’échec et l’incapacité de ces nouveaux corps. Les clones « ratés » sont de par leur morphologie dans l’incapacité de se reproduire. Par la profusion des organes génitaux, toute tentative de génération d’une descendance semble vaine, ils ne peuvent que se complaire dans le schéma dont ils sont issus. Ces corps n’ont aucune autonomie, ils ne sont pas cet idéal recherché par les artistes que nous avons vu précédemment, ils contestent même l’idée d’un corps utopique permettant la réconciliation des deux sexes, ils ne sont pas non plus le corps augmenté qui assurerait la survie de l’espèce humaine ; ils sont l’excès de corps et la non viabilité. A travers leurs monstres, les Chapman manifestent le doute face à la volonté démiurgique de l’homme d’être l’auteur de sa propre évolution. « Ils introduisent ainsi une sorte de pulsion de mort par ce trop de vivant, par ces monstres dérangeants qui dérogent à la règle d’un clonage bien ordonné, un clonage qui devrait commencer par soi-même et à l’identique »[6]. Le mutant des frères Chapman neutralise toute possibilité de génération de par la profusion des organes génitaux, « il appelle peut-être encore à sa multiplication à l’identique. Mais une multiplication mécanique, artificielle, qui sort de l’humain dans l’humain dont semblent ne demeurer que ces traces, ces surplus de membres. Il y a trop d’organes (et souvent pas les bons : jambes à la place des bras, sexe à la place des fesses, sexe masculin greffé sur un corps féminin) »[7].

Le mauvais assemblage, la fusion des corps, empêche toute possibilité de connexion et de rapprochement de ces monstres. La fusion/confusion les empêche même de bouger et les pousse à leur perte. Des corps inaptes qui par le « plus », par l’excès deviennent le rien. Les corps abjects proposés par les frères Chapman renvoient à la pulsion de mort. Fruit de la science, ils sont une erreur, un genre non viable, une évolution possible de l’homme qui nie en même temps toute possibilité d’évolution.

La volonté d’être l’auteur de sa propre évolution peut conduire à ces extrêmes du corps, un cortège de créatures grotesques, stériles, anéantissant toutes possibilité d’instaurer une nouvelle norme car ces créatures sont un déraillement vers une impasse. Par le désir de sortir des normes (norme de reproduction, norme de l’évolution, norme du corps), ne reste que la mort. L’imaginaire des Chapman nous emmène vers le pire, vers l’insécurité et le risque. Ils remettent en cause « l’idée que l’individu moderne serait libéré des limites naturelles en disposant de sa matière comme il veut »[8]. Les Chapman marquent une attirance particulière pour la catastrophe et l’apocalypse en donnant systématiquement des visions cauchemardesques de l’humanité. Depuis les clones ratés jusqu’aux représentations de scènes de guerres et de tortures, ce sont toujours les actions les plus violentes et répréhensibles de l’humanité qui sont mises à l’honneur. Sans possibilité de salut, l’homme court à sa perte et cela de sa propre main. Les monstres des Chapman sont donc des icônes infâmes et abjectes qui dévoilent ce que l’humanité a de plus noir et finalement nous disent que le plus grand monstre, c’est l’homme.

La portée critique de ces œuvres est garantie par la conservation du caractère monstrueux de ces créatures, il n’y a pas chez les frères Chapman de volonté esthétique, aucune sublimation de l’horreur ne vient faire basculer le monstre dans une autre sphère. Ces œuvres sont délibérément abject et les monstres affichent ouvertement leur caractéristique hors norme. Les monstres des frères Chapman sont à la fois une négation de la norme utopique que veut instaurer le clonage comme mode de reproduction et en même temps ils sont une contestation de la norme car ils préfigurent le ratage et la non viabilité.

Yann Perol

[1] En référence à un roman de Samuel Beckett, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953

[2] Jean Baudrillard, "Clone story ou l'enfant prothèse", Panoplies du corps, Traverses n° 14/15, Paris, Centre G. Pompidou, 1979, pp. 143-148.

[3] Idem p.145

[4] Ibid.

[5] Dominique Baqué, Mauvais Genre(s), Paris, Editions du Regard, 2002, p.151

[6] Jean-Paul Gavard-Perret, Les imaginaires du corps, Tome 2 ; Arts, sociologie, anthropologie : pour une approche interdisciplinaire du corps, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 113

[7] Idem, p.114

[8] Lydie Pearl, Corps, Art et société, op. cit., p.85

Cheyco Leidmann

Cheyco LEIDMANN vit et travaille entre les Etats-Unis et la France.

Loin de se contenter de provoquer, Cheyco Leidmann met en scène un univers grotesque, incitant le spectateur à pénétrer dans son théâtre burlesque : Il peint en effet un monde cauchemardesque, où il se joue de nos stéréotypes tout en mettant en scène les éléments brûlants de notre actualité. Cheyco Leidmann crée un univers irréel où rêves, fantasmes, et réalité se rencontrent.

Il montre la face cachée de la lune peuplée de femmes plantureuses, aux corps enfermés, cordelés et aux visages mutilés jusqu’à les rendre méconnaissables, il imagine un monde exsangue où la violence et le sexe dominent. Ces situations étranges et irréelles, mêlées d’une certaine sensualité, confrontent tous les symboles de la perversité, allant des armes à feu à des scènes de démence, en passant par la mutilation. Les visions de Cheyco Leidmann représentent un monde où toute humanité a disparu ne laissant la place qu’aux pulsions les plus abjectes. c’est un environnement hostile à l’être humain qui se déploie sous nos yeux.

Après sept livres dont l’un réédité cinq fois, Cheyco Leidmann avec l’aide de Ypsitylla von Nazareth, (artiste et productrice) propose un travail axé essentiellement sur la couleur, qui donnera lieu à une publication intitulée SEX is BLUE, en 2005. Il recrée une Amérique peuplée de femmes plantureuses, aux talons aiguille surdimensionnés, aux corps enfermés, cordelés et aux visages mutilés jusqu’à les rendre méconnaissables, il imagine une Amérique exsangue où la violence et le sexe dominent.

La dimension onirique du travail de Cheyco est extrêmement présente dans sa dernière série d’oeuvres tout en reprenant l’idée d’un monde en perdition où il met en scène des individus hybrides (mi-femme, mi-pieuvre) sur fond de paysages dévastés (cataclysmes naturels tels que tsunamis, cyclones…). Il aborde les thèmes de la religion avec des scènes de crucifixion, mais aussi de la pauvreté et de la prostitution avec des corps abîmés, comme en pleine mutation où l’animalité aurait prit le dessus. Cette série constitue une vision d’un futur où l’apocalypse domine.

L’ensemble de l’œuvre de Cheyco Leidmann est basé sur une thématique que l’artiste appelle le « toxyttism » : la dégénérescence de l’espèce humaine tant morale que physique est au cœur de ses images. La notion de toxicité est à double sens, les compositions de Cheyco sont une sorte de poison visuel mais également traduisent le fait que la perte de l’humanité semble déjà amorcée. Chacune des images nous confronte, en une micro narration, à l’une des abjections dont est capable l’humain dans des contextes où la société n’a plus d’emprise sur l’individu. Cheyco Leidmann crée un univers parallèle avec une sorte de cynisme et d’humour noire, à mi-chemin entre le rêve et une réalité à venir.

Toxytt en collaboration avec YPSITYLLA VON NAZARETH aux éditions La Martinière

273 images en couleur, 300 pages 29 x 31 cm

Yann Perol

David Nebreda

David Nebreda et la quête de soi

David Nebreda est un artiste vivant et travaillant à Madrid, il a été révélé en 1999 lors d'une exposition à la galerie Renos Xippas.

Après sept années de paralysie mentale, l'artiste envisage un projet de régénération, de récupération de soi. L'artiste propose une série d'autoportraits réalisés entre août et octobre 1997. Nebreda tente de photographier celui qui disparaît en lui. Comme conséquence de l'invasion de son cerveau, l'auteur a acquis la conscience de "ne pas être". David Nebreda est à la fois le modèle qui souffre et le photographe. La majorité des photos sont réalisées en solitaire et montre l'auteur après des séances d'automutilation. Mais ces blessures ne sont pas faites dans le but de prendre une photographie. "Il s'agit d'un désir de disparition"[1], dans le but d'atteindre une double réalité déjà aperçue lors de sa maladie. Une sensation de vertige déjà connue le conduit à nouveau vers un chemin d'auto agression. Nebreda veut recréer et tenter d'assimiler une double réalité qui lui a été imposée. Sa pratique de l'auto représentation, du dédoublement est un instrument de connaissance de soi même, de ce qui est le plus proche de son identité car son problème est sa perte d'identité. "Cette réalité double bien, mais c'est une réalité strictement personnelle. Je la reconnais comme réalité double"[2].

Animé par un désir de disparition, l'auteur procède donc à des auto-agressions. Ces mutilations lui permettent d'atteindre un autre état, au delà de la douleur, comme le précise les indications d'un titre de la série Autorretratos : " Après huit séances d'incisions sur la poitrine et les épaules, il atteint à une certaine tranquillité, l'hommage et le tribut étant alors accomplis", 29 juillet 1989.

Nebreda fait l'expérience dangereuse de la perte de soi à la limite de l'anéantissement par la mutilation, pour ensuite se reconstruire et réincarner son identité. Le corps est le lieu de la maladie et de la souffrance. "le corps porte la mort"[3]. Le corps de David Nebreda est malade il est perçu comme un fardeau, en le mutilant il arrive à le faire "disparaître" et tente en vain de s'en débarrasser. La douleur disparaît car la sensation disparaît et ainsi le corps se fait oublier. L'œuvre de David Nebreda montre bien, par le rituel de la douleur, comment prendre conscience de son corps et de ses limites pour les dépasser, pour se dédoubler et atteindre une autre réalité. La perte de corps de David Nebreda est réalisée dans le but de fuir la réalité physique, pour trouver l'essence de l'homme, le lieu de son identité dans un autre univers qui n'est plus que conscience. David Nebreda photographie son anéantissement et entend reconstruire son humanité, paradoxalement la mutilation est pour lui un instrument de connaissance de soi même. Il y a ce paradoxe de la mortification d'ordre physique afin d'atteindre une réalité d'ordre psychique.

On retrouve cette même volonté de disparition et de perte du corps dans les cas d'anorexie et de boulimie, le corps est alors l'enjeu d'une souffrance mentale et c'est par le rejet du corps que s'exprime cette douleur.

Le corps haï de l'anorexique est sujet à des actes de torture, il y a une recherche de la souffrance dans le but de contrôler le corps et de s'en libérer. Lors du jeûne ce sont les modifications du métabolisme qui font que la faim, intense et douloureuse durant les premiers jours, disparaît presque. Un état d'euphorie, de détachement lui succède, l'ivresse du jeûne engendre une impression de lucidité et de clarté mentale, l'intérêt se porte alors sur les activités intellectuelles, la spiritualité. Le corps qui va s'affaiblissant se fait oublier. La solution au problème de se sentir mal dans sa peau s'exprime par le corps et contre le corps, il y a comme une volonté de transférer une souffrance dans la chair, en supprimant cette chair, la souffrance disparaît. La boulimie[4] quant à elle se traduit par une haine de soi et de son corps. La personne peut alors se dédoubler durant une période de fébrilité, et être sujette à une perte de contrôle échappant à toute volonté. Cette perte de contrôle se traduira par une prise excessive de nourriture. La personne est ensuite prise de remords et de sentiments de culpabilité à l'égard de ce moment de jouissance et d'abandon. Il y a une quête de pureté qui s'accompagne d'un rejet de toute corporéité car le corps est vécu comme un objet de dégoût. Ce rejet du corps est centré chez les femmes sur les seins et les hanches car la sexualité est refusée et s'accompagne d'une angoisse des relations. L'individu est mal dans son corps et il tente de supprimer ce fardeau qui est le lieu de sa souffrance et aussi, qui en est la cause.

Le corps est considéré comme imparfait, dans la publicité, c'est cette "impuissance" du corps et ses limites qui sont combattues. Les produits vantés dans les publicités ne servent qu'à pallier les déficits du corps. L'eau minérale procure une forme qui libère de la corpulence et de la grossière réalité corporelle. La notion de forme sert à affiner, raffermir, amincir et finalement à "décharner". "Il ne s'agit pas de conquérir le corps mais de le supprimer"[5]. La société met en place les moyens de se décharner, elle nous met dans l'obligation de nous conformer à des modèles corporels artificiels qui aboutissent à une perte du corps. Perte du corps réel trop limité, trop imparfait, au profit d'un corps de synthèse. En même temps, la société de l'hyper communication provoque des angoisses et des troubles relationnels. Quand ce corps ne peut se conformer aux modèles véhiculés par les médias cela peut être la cause de la boulimie ou l'anorexie.

"Il n'y a pas de solution corporelle. L'idéal serait de se débarrasser de cet instrument qui contracte les microbes et conduit les virus. Il faudrait se tenir à la plus grande distance possible de cet habitacle, s'abstraire de ce corps porteur de mort et par lequel je me tue"[6].

[1] Catherine Millet, "David Nebreda et le double photographique", Art Press, mars 2000, p. 51.

[2] Ibid.

[3] Patrick Baudry, Le corps extrême, p. 21.

[4] Gérard Apfeldorfer, Anorexie, boulimie , obésité, Paris, Flammarion, 1997.

[5] Idem p.52.

[6] Idem p.35.

Abel Cézar

Abel Cézar ou comment « paysager la mélancolie »[1]

Journal, février 2009, courtesy de l'artiste

« Je sais entendre

Dans les bribes de mots

Le pas brumeux

Des autres mondes,

Je sais suivre le sombre envol

Du temps,

Je sais chanter avec le vent… » [2]

Ardue est la tâche qui m’incombe de tenter de saisir l’insaisissable Abel Cézar qui se défie de toute tentative de classification, tant par ses activités multiples que dans ses œuvres ou la fugacité et l’indicible sont souverains. Tour à tour poète, photographe, commissaire d’exposition, Abel Llavall-Ubach brouille les pistes, n’appartenant à aucun de ces champs et finalement intervenant dans tous. Ce n’est pas parce qu’il y a multiples facettes qu’il y a incohérence bien au contraire, tous ses mondes se complètent et s’imbriquent : à l’absence de figures humaines dans ses photographies, Abel oppose des dialogues vifs, le plus souvent il s’agira de scènes de confrontation de couples qui ne peuvent se comprendre ou qui s’entredéchirent ou encore de monologues issus des pensées solitaires de l’artiste. Dans une écriture lapidaire qui écorche les personnages, les dialogues sont entrecoupés, rythmés par le silence. L’impossibilité de communication et l’incapacité existentielle[3] se superposent sans oublier aussi la nostalgie d’un passé qui n’a pas encore disparu.

A somewhere place, 2007-2008

Abel Cézar irréductible et indépendant donc, jeune écrivain et photographe, livre un témoignage émouvant de ses errances dans des lieux perdus aussi bien géographiquement que temporellement, ou plutôt il se joue de nous pour nous perdre car toute tentative est vaine de vouloir se situer dans le temps et dans l’espace. Ainsi dans la série This side of the blue [4], Abel Cézar nous promène dans le sud-ouest de

My wandering days are over

A tout cela s’ajoute l’absence, cette figure si chère à Antonioni. L’errance et la solitude, thèmes privilégiés du cinéaste sont également omniprésents dans l’œuvre d’Abel Cézar. Plus encore que l’Avventura ou l’Eclipse [12], c’est entre le film Désert rouge et l’œuvre d’Abel qu’il convient de faire une analogie. Par l’utilisation constante du brouillard et des couleurs comme métaphore des tourments intérieurs du genre humain, par la volonté de faire plier la nature et les décors urbains pour en faire des éléments si peu naturels, Abel nous plonge dans un univers surréel. Le processus de désertification aperçu dans les films d’Antonioni est poussé ici à son paroxysme, la désolation aussi. Les objets visés par l’artiste semble appartenir au passé, il sont tombés en désuétudes, toute activité semble avoir cessé depuis fort longtemps autour de ces maisons aux volets clos, ces cafés fermés, même dans la série This side of the blue, la plus lumineuse, l’austérité domine. L’ensemble photographique d’Abel Cézar ne parle que de cette figure de l’absence, l’humain était là et n’y est plus, ne reste que le témoignage du photographe sur ce qui fut.

Diptyque, sans titre

Comme nous l’avons vu plus haut, les séries de photographies sont presque toutes liées à des chansons et tirent leurs titres de références telles que Belle and Sebastian, Bon Iver ou encore Vincent Gallo, appartenant toutes au genre musical folk indé ou folk psyché. La logique voudrait que le son soit absent de l’univers photographique d’Abel dû à l’absence de toutes formes de vie et d’activité, il n’en est rien, les paysages semblent murmurer ou plutôt hurler leur silence, « ce silence si sonore »[13]. Le silence, l’impossibilité d’émettre des sons est également un élément récurrent dans les textes d’Abel Cézar : «Il m’a raccompagné jusqu’à la porte, et m’a tapé sur l’épaule./ Et moi : moi, je n’aurai rien dit »[14] ou encore « Je ne dis rien, mais essaye toutefois de faire sortir un son, ou mieux, un cri »[15]. Dans Dialogue[16], la tension des relations entre les deux personnages est ponctuée de lourds silences, ils donnent le tempo et nous font retenir notre souffle, c’est le temps de la respiration. Abel Cézar par le biais de son appareil photo entend et nous révèle les silences, prémisses des bruits à venir, tel le Kanzeon[17], il est celui qui perçoit les sons du monde. Abel « entend ce bruit avant tout le monde », ce son qui n’est encore que silence, « il l’appelle musique et sa voix s’ouvre, s’enfle, chante et se fond dans l’orchestre de l’âme du monde »[18].

I drive my friend

Depuis My wandering days are over jusqu’à la série I drive my friend sans oublier le texte intitulé Matt & Mathik , la mort est la compagne de ces promenades. I drive my friend , oui mais jusqu’à ce que la mort vienne[19], « Alors l’œil se tait »[20], le voyage touche à sa fin. Abel Cézar a marché « […]le long des rues interminables/ sous un ciel noirâtre/fendu dans le lointain/ par un horizon clair,/sous l’haleine mouillée de la pluie »[21] pour nous offrir en partage cette mélancolie ; non pas l’expression des souffrance mais bien plus une perception esthétique du monde singulière, dominée par l’impression de solitude pour le regardeur qui la contemple. Il ne s’agit pas d’une fatalité mais bien plus la possibilité de se retrouver seul pour regarder en soi-même. De même que l’aube succède au crépuscule, « La naissance et la mort mêlent leur contagion / dans les plis de la terre et du ciel confondus »[22].

Yann Perol

[1] Titre emprunté à Sylvie Triaire « Paysages de la mélancolie » in Romantisme n° 117, 2002, pp 59-75

2 Alexandre Blok, Le monde terrible, Paris Editions Gallimard, 2003, p. 295.

[3] Au sens de « l’inadaptation des personnages au monde dans lequel ils doivent vivre et aux situations qu’ils rencontrent »

[4] Titre faisant référence à l’album intitulée The Milk-Eyed Mender de Joanna Newsom. Les noms des séries photographique font référence presque systématiquement à des chansons.

5 André Suarès, Le voyage du Condottière, Paris Editions Granit, 1984, p.28.

[6] Abel Cézar, « Le nombril du monde » in Un squelette d’humanité, Paris, 200… p.

[7] Dominique Baqué, La photographie plasticienne, Paris, Editions du Regard, 1998, p. 151.

[8] Abel Cézar, « Minuit », op. cti., p.

[9] Titre faisant référence à la chanson For Emma, Forever Ago, par Bon Iver. Nous reviendrons plus tard sur l’importance de la musique et du son dans le travail d’Abel Cezar sous la forme inattendue du silence.

[10] Dominique Fernandez pour la préface de Cesare Pavese, Travailler fatigue ;La mort viendra et elle aura tes yeux, Paris, Editions Gallimard, 1969, la préface est daté de 1979, p.14.

[11] Ibid, p.12.

[12] L’Avventura est un film d’Antonioni datant de 1960, dont le scénario est construit autour de la notion de vide, pour L’Eclypse (1962) du même réalisateur, les personnages principaux disparaissent à la fin pour être remplacés par une succession de plans architecturaux déserts.

[13] Alexandre Blok, op. cit., p.37.

[14] Abel Cézar, « monologue » in op. cit., Paris, 200… p.

[15] Abel Cézar, « T’es toi chérie » in Raise Magazine, n°01, Printemps 2009, p.72.

[16] Abel Cézar, « Dialogue », in op. cit., Paris, 200.. p.

[17] Ou encore Kannon, vient de Avalokiteshvara : celui qui abaisse son regard ou encore celui qui entend les cris du monde. Emanation de la compassion de Bouddha pour sauver les êtres de la souffrance et du danger.

[18] Pierre Léon pour la préface d’ Alexandre Blok, op. cit., p.8

[19] I drive my friend, chanson de Frida Hyvönen, extraite de l’album Until death come.

[20] Ibid, p.215.

[21] Cesare Pavese, op. cit. , p.231.

[22] Paul Eluard, Derniers poèmes d’Amour, « en vertu de l’amour », Paris, Editions Seghers, 1963, p.60.